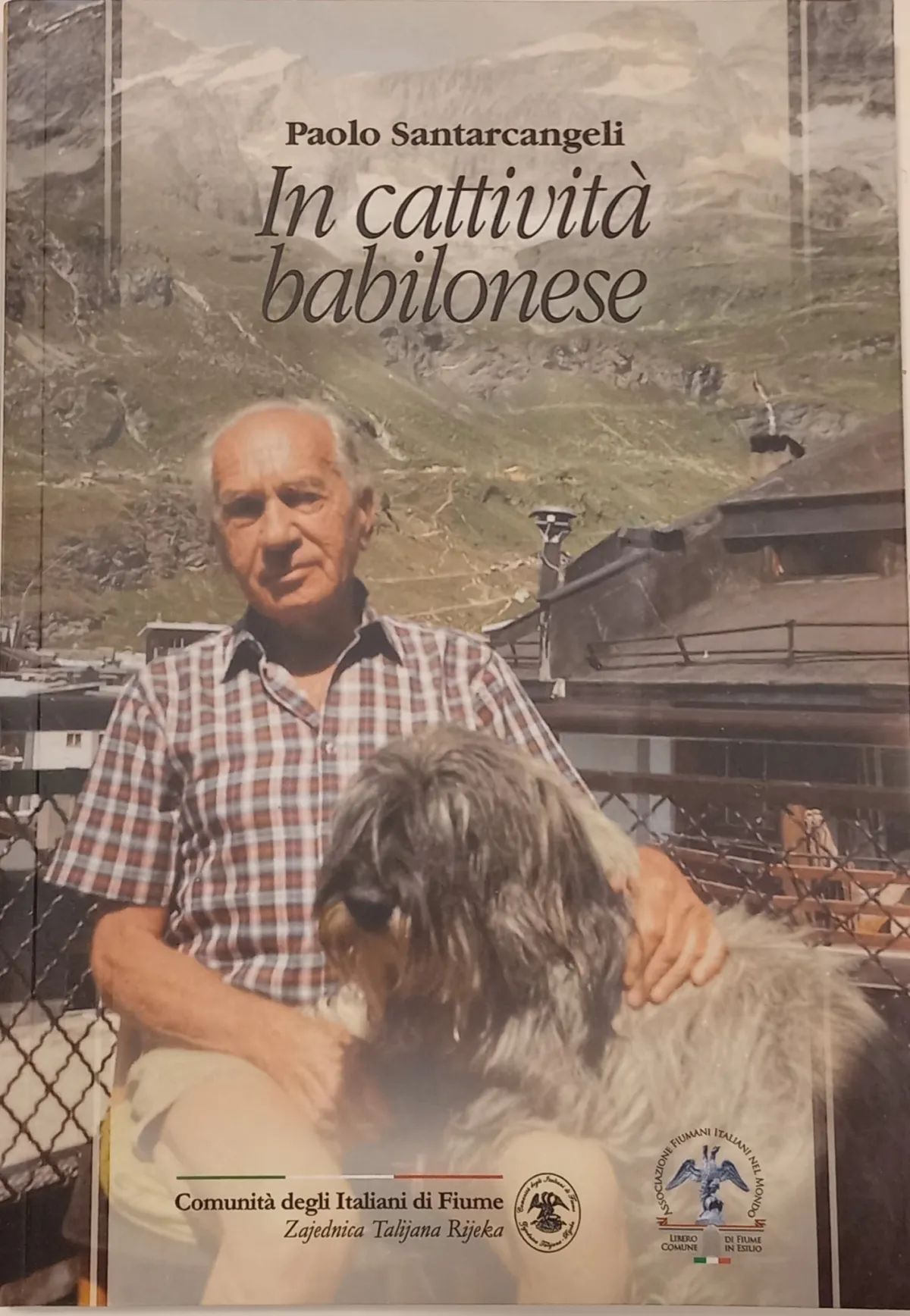

Importanti le sue opere di narrativa, (Il porto dell’aquila decapitata, Firenze, Vallecchi, 1959 e Udine, Del Bianco, 1988; Il fuoco e altri racconti d’amore e disamore, Torino 1973, In cattività babilonese, Del Bianco, Udine 1987-1988).

Una parte cospicua della sua attività saggistica e della sua attività di editore di testi è dedicata alla storia dei simboli e dei miti religiosi. Redattore di gran parte dei “Breviari di mistica” pubblicati dalla casa editrice Bocca di Milano, Santarcangeli è anche autore dei seguenti studi: Hortulus Litterarum ossia La Magia delle Lettere, Milano, Scheiwiller, 1965; Il libro dei Labirinti. Storia di un mito e di un simbolo, Firenze, Vallecchi, 1967 e Milano Frassinelli, 1984 e 1989; Nakyia. La discesa dei Poeti agli Inferi, Milano, UNI, 1981; Santa Teresa d’Avila. Amore divino, Milano, Rusconi, 1980; Homo ridens – Estetica, Filologia, Psicologia, Storia del Comico, Firenze, Olschki, 1989.

Da “Il porto dell’aquila decapitata”

( L’esilio, afferma l’autore fiumano, è una denuncia delle contraddizioni dell’uomo moderno, segnato dal continuo perpetuarsi della difficile ricerca di sé, di un posto il cui sentirsi a proprio agio, di un’identità in grado di rispondere alla precarietà dell’essere. “Siamo tutti cittadini di una città inesistente, di una città-nuvola, di una realtà kafkiana fattasi concretezza, esperienza”.

Il messaggio di Santarcangeli testimonia ed esorcizza la solitudine dell’individuo, “torre – come rileva Rilke – su una pianura deserta”. Il destino dell’esule di essere “doppiamente solo”, il bisogno morale e civile del “diverso” di essere più saggio, più generoso, migliore degli altri uomini, trasudano da queste pagine emblematiche, pregne di riflessioni e profondi significati, colte da “Il porto dell’aquila decapitata”).

Areopago sul Carso (Da “Il porto dell’aquila decapitata, 1988)

Immaginiamo, cittadini – non di Atene, ma della nostra piccola e poco illustre città – di essere riuniti in assemblea su una delle nostre doline odorose di sterpi e di ramaglia cotta al sole, e di sedere tutti insieme. Non siamo mai stati molti e tanti di noi sono morti: basta quindi un breve anfiteatro del carso a contenerci tutti. Parliamo? Forse non parliamo nemmeno. Esprimiamo i nostri pensieri e sentimenti più con gli occhi che con le labbra. La nostra presenza è eloquente.

Sarebbe facile dire: “Perché tante storie? In fin dei conti, non siamo come gli altri?” Potremmo tuttavia sostenere questo sino in fondo? Non ci smentiscono le nostre voci, i nostri cognomi, i quali, nella loro forma originaria, suonavano spesso slavi o tedeschi o ungheresi? O, d’accordo, anche italiani; ma venuti da dove, da quale Italia insulare o lagunare e, comunque, non istriana né fiumana? Solo la volontà testimonia per noi, perché abbiamo voluto e scelto di stare con l’Italia; e tale scelta ci fece onore, quando significò distacco, povertà, esilio. Però, è sufficiente la volontà? Basta a determinare l’appartenenza di un uomo ad un qualche luogo, ad una qualche collettività, hic et nunc, anche nell’ora e nel luogo in cui quel luogo e quella collettività non esistono più?

Noi eravamo un popolo, all’ombra di un campanile. Oggi, lungo le rive del Porto, per le calli superstiti della Città Vecchia la nostra parlata, si è fatta più rara: i nuovi giovani, figli dei nuovi cittadini, riconoscono come familiari i profili dei monti, delle isole, gli orizzonti della nostra infanzia, che i nostri figli non conoscono più.

Dall’essere senza radici nasce la nostra impazienza, la nostra irrequietezza, la nostra prontezza così alla ribellione come al sarcasmo ed anche alla facile acquiescenza (poiché non è lunga la strada che porta dalla rivolta alla stanchezza, alla pigra se pur non rassegnata ironia). Nasce da quel nostro essere, soprattutto, la nostra solitudine.

“Noi tutti, noi fiumani” – mi scriveva una vecchia amica – “siamo molto soli e fatti in una maniera particolare. Così staccati dalla nostra terra, siamo come svagati e languidi: viviamo in una doppia vita; anche quelli di noi che non hanno una personalità complessa. Il tempo non ci sana; siamo proprio nati in un modo che difficilmente si adatta ad altro terreno: forse la seconda o la terza generazione vi attecchirà”. A noi, la nascita e lo spirito, congiunti, conferiscono un’impronta che non sarà cancellata da nessun incognito, da nessun travestimento. La nostra è una solitudine di cui raramente siamo dimentichi: è temprata da una privazione; prende corpo nella fame – che noi non possiamo soddisfare e altri sì – di possedere le cose, ricche o umili, che dànno al vivere umano una certezza effimera: gustare il vino sotto la pergola di una casa, casa vera, casa, forse dei padri; guardare il mare, il monte che prende il colore rosso e viola della sera e della lontananza; e lì ascoltare le cicale estenuate e un canto in dialetto che sale dalla strada; perdersi, mentre scende il crepuscolo, nel sorriso di una donna, conosciuta o sconosciuta; osservare i tratti di un amico; addentare un frutto del nostro giardino. Dire: “Ciao, vado a casa”. A quale casa? (Altre immagini si sovrappongono alle immagini di prima; altre voci coprono – nel ricordo come nella realtà – le voci d’un tempo; noi ci facciamo un poco sordi e muti e ciechi; come chi si ritrova, la notte, in un cortile silenzioso, dinnanzi ad un muro).

Fanciulli, avevamo la certezza del sapore dei frutti e vi mettevamo tutta la dolcezza dei giardini delle Esperidi. Ora siamo uomini, in cerca delle nostre fortune, in cerca di sapori che supponiamo meno immaginari. Ma ci è rimasta quella fame, siamo circondati dalla solitudine e dal senso di una morte che non avrà il conforto del paesaggio natìo: poiché una città continua a vivere non solo nel giro delle sue mura, ma nella coscienza dei cittadini di costituire una comunità vivente. L’usura del tempo e della lontananza è invincibile; facciamo tuttavia uno sforzo della memoria perché l’anima della Città viva ancora in noi, per una nostra maggiore ricchezza interiore.

Le parole di una volta ci sembrano lontane, sospese per il tempo dei tempi in un passato che ora appare splendido e felice; intorno a noi c’è solo l’indifferenza delle epoche mutate. Improvvisamente, ci sentiamo antichi. Poi, in un momento di grazia, vediamo un albero in mezzo ad un prato illuminato dal sole, simile agli alberi che vedevamo al tempo della fanciullezza. Principio e fine, nostalgia e compimento si fondono in un solo ritmo. Comprendiamo il tempo e gli perdoniamo. Quell’albero sta lì, nella luce, come l’albero della Conoscenza e della Vita.

Voi, uomini diversi da tutti gli uomini della terra, nati con i miei sensi, mi parlate da sempre, con occhi che guardano nell’oscurità e cercano le luci della speranza. Camminate con piedi che fanno lo stesso mio cammino. Il vostro destino, come il mio, è il mondo, e il vostro nome non importa: voi che ho amato e anche disamato alle volte (poiché, dopo tutto, si arriva solo di rado all’odio vero: per una disattenzione o per la pigrizia dei moti dell’animo?).

Super flumina Babylon…Noi sediamo sulla riva. Il tempo insaziabile scorre dinanzi ai nostri occhi, estraneo. Ma noi non abbiamo voce per intonare i canti dell’esilio. Non piangiamo. Solo di quando in quando ci prende l’angoscia della dispersione. E non abbiamo arpe né salici su cui appenderle, perché il vento leggero sostituisca sulle corde le nostre dita esitanti, fattesi pigre.

Il passare delle stagioni inaridisce il cuore; quel cuore da cui, a brano a brano, svapora anche il ricordo dei profumi delle erbe che spuntano con greco vigore dalle zolle del Carso. Sì, il cuore ci diventa arido nel secolo arido. Giuochiamo a fingerci simili agli altri e, quando abbiamo avuto un poco di fortuna, abbiamo anche quattro muri che, distrattamente, chiamiamo “casa”. Tale è, si sa, la condizione dell’esiliato.

Profonda è la notte, profondo il sonno.

Amici, non pensate al ritorno. Nessun ritorno è possibile, all’infuori di quello, precario e breve, di un pellegrinaggio alle fonti della gioventù. Anzitutto, perché tornare indietro è vietato a tutti; anche agli dèi. La storia non si disfa.

Avete mai provato a visitare Fiume. È una visita struggente; ed io vorrei consigliarla, se non temessi che l’animo potrebbe non reggere.

È una visita che esige un cuore forte e generoso; oppure indifferente. Perché – come vi dirò – tutto è rimasto uguale e tutto è diverso. Nei caffè, altra gente; altro il modo di starvi seduti, altro il sapore del caffè e delle bevande; e soprattutto, altra la lingua. Altra l’atmosfera; e triste in noi, proprio per la sua somiglianza con l’atmosfera di prima..

È, un poco come se voi rivedeste dopo lungo tempo una donna che avete molto amato; ed è andata sposa ad un altro uomo. Il tempo ha inciso i suoi segni – aspri ed impietosi – sul volto una volta scrutato con tanta religione da chiuderlo immutato nella memoria. Diversa da allora – questo è ovvio – la foggia del vestire; ed anche l’incanto che emanava da lei è scomparso per tutti: ma non per voi; poiché d’un subito, e come attraverso il velo di una lagrima, ci sembra di riscoprire sui cari tratti la dolcezza antica, la chiarezza di un sorriso, il furtivo scintillare di uno sguardo che consente. E, sbigottiti, voi dite: “Ma è lei…” e non sapete più se avere pietà di lei o piuttosto di voi stessi o di quell’indifferente fluire del tempo che vorreste rifiutare, sapendo che lo dovete accettare.

Così gli anni imprimono il loro segno anche sulle città, sulle strade, sulle case, sulle cose; e l’aspetto della Città sarebbe oggi comunque diverso, anche se ci fossimo rimasti; e, con ogni probabilità, sarebbe più brutto. Tuttavia, quel lavorio di trasformazione, se non subisce accelerazioni innaturali, è lento e subdolo al punto che, quando viviamo senza lunghe assenze in un luogo che continua ad essere nostro, quasi non ce ne avvediamo.

No, nessun ritorno è possibile. Pensiamo piuttosto al perché delle nostra assenza, della nostra dispersione nel mondo.

Riconosciamo la nostra colpa – ma sino a quale punto fu colpa e sino a quale destino? – di essere stati partecipi di una causa ingiusta. E lasciamo allora la nostra città nelle stampe antiche e nelle vecchie fotografie, oppure innalziamola nel mondo intangibile dei sogni, facciamone un simbolo del patire umano, di un legame che va al di là dei fatti storici o politici. Facciamone la ragione della nostra volontà di essere più saggi, più generosi, più longanimi degli altri uomini, perché ammaestrati dal dolore e resi sapienti dall’esilio. Facciamo sì che la Città viva ancora per noi in una comunione dello spirito.

Scacciamo dai nostri cuori ogni risentimento, ogni sentimento di una offesa patita e apriamoli piuttosto alla pietà per l’uomo, assai più virile, perché più difficile, perché esige coraggio, fede, pazienza: INDEFICIENTER.

XLIV. Esilio

Non so se sono riuscito a mediare ad altri il sentimento di una nostalgia e di una fedeltà e, con esso, la rievocazione di una fanciullezza e di una giovinezza tinte ormai dei colori della favola. Forse mi premeva anche di spiegare a me stesso e agli altri dove si debbano cercare le caratteristiche morali e affettive di noi giuliani e quali fattori, quali componenti ambientali e culturali abbiano presieduto alla nascita di tali caratteristiche. Questo perché, in assoluto, quando noi vogliamo instaurare una relazione umana col nostro prossimo, dobbiamo procedere a due operazioni coordinate (sempre presupponendo che esista una favorevole disposizione d’animo): esplorare le differenze tra lui e noi e scoprire il comune substrato umano in ognuno di noi.

Ma, al di là di questo, mi premeva anche di comunicare il sentimento dell’esilio. So già che non avrò attuato interamente questo proponimento, sebbene si tratti di un sentimento antico come il mondo. Se è vero che ognuno di noi è votato alla solitudine negli ultimi recessi della sua personalità; se è vero che, per le differenze da persona a persona, per l’insufficienza dell’amore e della forza d’immaginazione, noi non siamo capaci di rappresentare compiutamente a noi stessi un’altra persona, e quindi non sappiamo ricostruire nella nostra mente, in pienezza, le gioie e le tristezze e i pensieri degli altri; se è vero dunque che ognuno di noi è una mònade conchiusa in se stessa, con poche aperture verso l’esterno sicché ognuno di noi – come dice Rilke in una sua lettera – somiglia ad una torre su una pianura deserta, e il più grande servizio d’amore che si possa rendere al prossimo è quello di essere guardiani di quella torre, di quella solitudine, di quell’ultimo silenzio: se tutto questo è vero, mi si lasci aggiungere, ancora una volta, che l’esule è doppiamente solo.

Una volta, l’esilio era considerato come una delle pene più crudeli. Accadeva che al condannato si lasciasse la scelta fra l’esilio e la morte; oppure, il ritorno in patria era punito con la morte: e il cittadino sceglieva la morte. Le parole del Romeo shakespeariano, premesse a questo discorso, sono una chiara testimonianza di un tale modo di sentire.

Esilio viene probabilmente da ex solium, ex silium: essere banditi dalle soglie delle case, aris focisque. Pena spaventosa: estromissione dal corpo sociale. Rescissione dalle radici. Dannazione a un vivere ignoti, in paese straniero e quindi barbaro. Persino le tribù africane conoscono quella pena; ma nella loro inconscia umanità l’applicano di rado, quale sanzione di deformità fisiche ripugnanti, di malattie disgustose e orribili o per la lesione di tabù talmente gravi che non si ravvisa la possibilità di una purificazione. Nella legislazione dei paesi europei la pena dell’esilio cessò soltanto con la diffusione delle codificazioni moderne e delle idee che vi presiedettero e per cui non era più ammissibile che il cittadino potesse essere privato della patria, per nessun motivo. Ma sappiamo quante volte quel principio fu leso.

Altra fisionomia ed ampiezza è venuto ad assumere l’esilio nel nostro secolo felice, con l’intensificarsi e generalizzarsi delle guerre che, da conflitto tra prìncipi o sfere di potere, sono degenerate in cataclismi che afferrano nella loro rovina il singolo cittadino. Indi i massicci “scambi di popolazione” seguita alla guerra greco-turca del ’19 e, poco dopo, il tentato genocidio degli Armeni in Asia minore, primi esempi di quanto si stava dicendo; la seconda guerra mondiale fu, come si sa, una successione di simili catastrofi.

Centinaia di migliaia, milioni di esseri umani fucilati, impiccati, gassati, distrutti; milioni, decine di milioni di esseri umani privati delle case, dei beni, delle tombe, della patria, lasciati soli con una memoria che, impallidendo con il passare del tempo, si fa solo più dolente. Che cosa contano, di fronte a tali cifre, i giuliani uccisi oppure la massa dei profughi? Poco, in verità; e tuttavia spaventosamente molto. Secondo un detto giapponese, il tremare del pelo di un coniglio fa tremare l’Universo; ed e vero, è vero. Una sola lagrima fatta spargere ingiustamente toglie giustificazione al mondo e vela il volto di Dio, se esiste. E poi: oggi, qui, in Italia, siamo noi l’esempio che va conosciuto e meditato.

“Displaced person”! Quale folle burocrate ebbe il coraggio di coniare questo termine? “Displacet person”: Persona, cioè uomo, individuo, essere singolo e unico: spostato, spiantato, tolto dal suo luogo naturale e reso utopico, posto nell’utopia, nel non-luogo. Davvero folle o geniale, quel burocrate (forse qualche funzionario americano in uno dei mille e mille uffici di Washington o dell’amministrazione alleata dell’immediato dopoguerra) non avrebbe potuto scegliere un termine più preciso e crudo.

Fosse stato un glottologo, avrebbe forse scelto “disearthed”, dal tremendo e verace vocabolo spagnolo per l’esilio: “destrierro”, spossessamento dalla terra, procedimento per cui, de jure e de facto, una persona viene privata della terra; notasi bene, non della “sua” terra, ma della terra in genere, poiché, nel sentimento civile dell’antico spagnolo che creò la parola, che era spossessato della “sua” terra, restava senza terra comunque, poiché extra patriam non est vita. Ed è parola vicina, nel suono, ad “entierro” che è seppellimento, o ad “encierro” che è imprigionamento. E, chi ne ha voglia, continui pure a ricamare su questi giuochi di parole.

Non c’è chi non conosca il giochetto dei “dieci libri da salvare”. Ma supponga chi legge di essere messo, in questo preciso momento, nella necessità di salvare dieci o cento libri che ha collocato sugli scaffali della sua biblioteca. Qualche libro sarà stato del nonno o magari dello zio prete; bancarella o in un paese lontano; un altro fu una scoperta o una guida o un compagno sapiente, senza inganni né tradimenti, e reca, pagina per pagina le note, le osservazioni, gli entusiasmi e i consensi di cui forse oggi il proprietario sorride, Ognuno di quei libri serba un brano del passato, di una preziosa storia personale oppure una promessa del futuro, una risoluzione di studio e, talvolta, la memoria di una delusione che oggi non pesa più. Adesso, di tutti quei libri solo dieci (o cento) potranno essere portati via. Mentre li tiriamo giù, saltano fuori volumi che non sapevamo di possedere; intanto, con essi, cade intorno a noi un mondo. Almeno, salvare i libri che ancora ci paiono più cari, che corremmo ancora rileggere, che sono parte di noi… Mah! All’Inferno quel vecchiume. Oppure, pietà per qualche altro libro? Non è facile pronunciare cento e cento sentenze di morte in poche ore.

I rivolgimenti degli anni hanno abituato tutti noi a molte durezze. Così, anche ad un saggio distacco dalle cose. Oggi, chi non è completamente dissennato, sa che deve restare padrone degli oggetti e non loro schiavo. Sì, è vero che, libri a parte, ogni pezzo della nostra casa è legato al nostro passato; ma bisogna farsi un cuore leggero, rinascere a se stessi; e così, insieme alle cose care, fare getto del passato, del sé passato; e rinascere, se si può.

I vestiti, la biancheria trovano facile collocazione, i mille oggetti leggeri e preziosi (solo per noi, forse), i gingilli che non servono a niente, le conchiglie e la vecchia bomba a mano, il pezzo di carro siciliano e la serratura indiana, via, nella pattumiera. Oppure in qualche scatola che forse rientrerà ancora nel peso concesso e potrà trovare posto, insieme al canarino, insieme al primo scimmiotto della bambina, in cima all’autocarro.

Ora si tratta di salvare l’anima, pesa molto ma, per fortuna, non tocca le bilance dei confini.

Ma certe scelte sono strazianti ed irrevocabili. Potrebbe essere, mettiamo, un’anfora romana: cito dai ricordi di un mio vecchio professore.

“Ecco, lì in mezzo al golfo, al largo di Moschiena naufragò una nave romana carica di vino e di olio, forse duemila anni fa. Ed è lì che due decenni or sono ritornò alla luce un’anfora, che è l’oggetto più caro che io possegga. Ricordo sempre, come se fosse ieri. Passeggiando sulla riva Colombo, mi fermai davanti ad un bragozzo che aveva appena calate le vele. Sulla tolda notai, un po’ nascosto dal groviglio delle reti, un marinaio indaffarato a grattare con un coltello un grande vaso che, secondo lui, doveva essere ripulito. Era un’anfora romana, alta quasi un metro, elegante, con due anse ben formate nelle curve, perfetta.

“Stanotte, invece del pesce abbiamo tirato su questo recipiente che si era impigliato nello strascico. Non sappiamo che farcene”. Intervenni subito: “Lasciate lì di raschiarlo. Me lo vendete? Il prezzo fu presto combinato. Mi portai a casa trionfante la mia anfora romana, risorta miracolosamente dal fondo del golfo. Di fuori è tutta istoriata, si può dire, da incrostazioni e arabeschi confusi, in rilievo, tracce del lavoro di stelle marine, di crostacei, di molluschi. All’interno invece è liscia liscia, perché doveva contenere o vino od olio, ma fino all’ultimo, altrimenti sarebbe stata invasa dalla fauna marina. È un pezzo di museo, ma in casa mia lo consideriamo come un simbolo di protezione, anche per la sua origine romana; sì, una deviazione del culto dei Lari e Penati. D’ora in poi quest’anfora assume un altro significato: è il mare stesso, che non è più nostro, il golfo indimenticabile, la natura stessa di tutta la regione. Arriviamo addirittura pensare che sia emersa dalle onde proprio perché noi ce la portassimo via e divenisse il simbolo del nostro mare. Verrà con noi. Bene avvolta in cuscini e dentro una gabbia di traversine di legno. Alla guardia diremo che si tratta di un portafiori”.

Pochi spettacoli sono commoventi, avvilenti, assurdi quanto la vista del carretto di un fuggiasco. Noi, estranei, guardiamo, col coraggio del sorriso, le misere cose accatastate: il vaso da notte (chissà perché, sempre dei vasi da notte), una vecchia carrozzella, un orrendo divanetto. Il nostro sorriso è facile e sciocco. Certe scelte non si possono giudicare col metro della ragione. “Onde diceva l’uno all’altro: toglie garabattulo tuo et ambula”, narra l’Aretino, parlando della fuga della gente durante il sacco di Roma del 1527.

Conservare affetto e attaccamento per la propria terra, per la propria città, non è segno di debolezza, di scarsa indipendenza, di amore eccessivo per un mondo familiare, minuscolo e precario. È anzi segno di forza morale, di coerenza, di senso di fedeltà. Non ebbe timore Ulisse di sfidare le ire dell’Oceano pieno di insidie e di mostri, né di correre avventure mai prima udite, navigando per paesi in gran parte ignoti; eppure, tutto il poema che ne canta le gesta è percorso e sotteso dalla nostalgia per la sua modesta terra natia; e, secondo l’interpretazione di un poeta moderno, così diceva l’eroe, anche nell’abbraccio della maga Circe:

Bella è la tua terra, donna, e tutto un nido

di magia la tua isola breve.

………………………………………….

Ma al mio paese il cielo risuona di rondini

e gli alberi mettono radici severe.

Dorme nei miei occhi per sempre quella contrada

né conosco contrada più bella.

…………………………………………….

Nella mia bocca la lietezza di qui

È amara più che la feccia nel vino.

……………………………………………..

Se per vivere non più, per morire io torno.